дёҡдҪҷйҖүжүӢзҡ„вҖңйҖҡз—…вҖқпјҡжӯЈеҸҚжүӢиҝҮжёЎдёҚзЁіе®ҡпјҢеҺҹеӣ з«ҹеңЁиҝҷйҮҢ

иөӣдәӢзҺ°еңәпјҢзҒҜе…үз’Җз’ЁпјҢдәәеЈ°йјҺжІёпјҢжұ—ж°ҙдёҺе‘јеҗёдәӨз»ҮпјҢйӮЈжҳҜж— ж•°дёҡдҪҷдҪ“иӮІзҲұеҘҪиҖ…еҝғдёӯзҡ„еңЈж®ҝгҖӮжң¬ж¬ЎпјҢжҲ‘们е°ҶиҒҡз„ҰиөӣеңәдёҠдёҖдёӘжҷ®йҒҚеҚҙеҸҲеёёеёёиў«еҝҪи§Ҷзҡ„вҖңйҖҡз—…вҖқвҖ”вҖ”жӯЈеҸҚжүӢиҝҮжёЎзҡ„дёҚзЁіе®ҡпјҢ并ж·ұе…Ҙеү–жһҗе…¶иғҢеҗҺйҡҗи—Ҹзҡ„еҺҹеӣ гҖӮиҝҷдёҚд»…д»…жҳҜдёҖеңәе…ідәҺжҠҖжңҜз»ҶиҠӮзҡ„жҺўи®ЁпјҢжӣҙжҳҜеҜ№ж— ж•°йҖүжүӢеңЁиҝҪжұӮиҝӣжӯҘйҒ“и·ҜдёҠжүҖз»ҸеҺҶзҡ„жҢЈжүҺдёҺиҝ·иҢ«зҡ„дёҖж¬Ўзңҹе®һиҝҳеҺҹгҖӮд»ҺзҗғжӢҚзҡ„жҜҸдёҖж¬Ўи§Ұзў°пјҢеҲ°иә«дҪ“зҡ„жҜҸдёҖж¬ЎеҚҸи°ғпјҢеҶҚеҲ°еҝғжҖҒзҡ„жҜҸдёҖж¬Ўиө·дјҸпјҢйғҪеҸҜиғҪжҲҗдёәеҲ¶зәҰжҠҖжңҜжҸҗеҚҮзҡ„е…ій”®гҖӮжҲ‘们е°Ҷи·ҹйҡҸйҖүжүӢзҡ„и§Ҷи§’пјҢзҪ®иә«зҙ§еј жҝҖзғҲзҡ„жҜ”иөӣиҠӮеҘҸдёӯпјҢжҚ•жҚүйӮЈдәӣеҶіе®ҡжҲҗиҙҘзҡ„зһ¬й—ҙпјҢеҖҫеҗ¬жқҘиҮӘж•ҷз»ғдёҺйҖүжүӢзҡ„зңҹе®һеҝғеЈ°пјҢеҠӣжұӮе‘ҲзҺ°дёҖеңәе…је…·ж·ұеәҰдёҺжё©еәҰзҡ„жІүжөёејҸжҠҘйҒ“пјҢеёҰйўҶиҜ»иҖ…дёҖеҗҢжҺўеҜ»дёҡдҪҷйҖүжүӢйҖҡеҫҖжӣҙй«ҳж°ҙе№ізҡ„йҒ“и·ҜдёҠпјҢйӮЈдәӣдёҚдёәдәәзҹҘзҡ„вҖңйҷ·йҳұвҖқдёҺвҖңжңәйҒҮвҖқгҖӮ

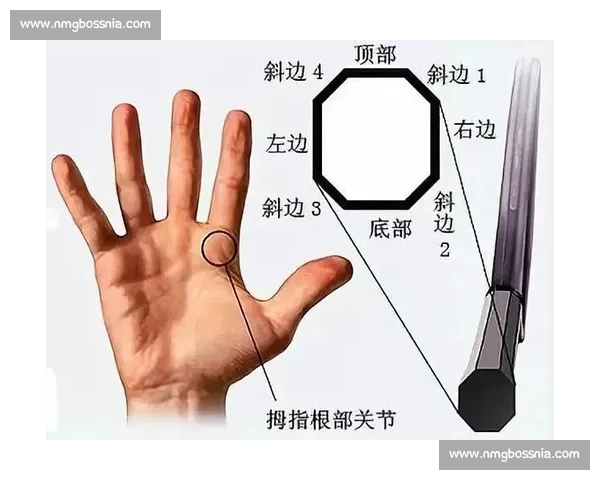

жҲҳжңҜиЎ”жҺҘзҡ„зҹӯжқҝ

еңЁжҜҸдёҖж¬ЎжҲҗеҠҹзҡ„иҝӣж”»д№ӢеҗҺпјҢзҙ§йҡҸиҖҢжқҘзҡ„еҫҖеҫҖжҳҜйҳІе®Ҳзҡ„еҮҶеӨҮпјҢжҲ–жҳҜиҪ¬е…ҘдёӢдёҖиҪ®зҡ„иҝӣж”»гҖӮеҜ№дәҺи®ёеӨҡдёҡдҪҷйҖүжүӢиҖҢиЁҖпјҢжӯЈжүӢдёҖжқҝеҮ¶зӢ зҡ„еҠҲжқҖиҝҮеҗҺпјҢжҲ–жҳҜеҸҚжүӢдёҖи®°зІҫеҮҶзҡ„з©ҝи¶ҠпјҢ他们常常дјҡйҷ·е…ҘдёҖз§ҚзҹӯжҡӮзҡ„вҖңеӨұзҘһвҖқгҖӮиҝҷз§ҚеӨұзҘһ并йқһзІҫзҘһдёҠзҡ„жҒҚжғҡпјҢиҖҢжҳҜиә«дҪ“дёҺж„ҸиҜҶеңЁжҲҳжңҜиҪ¬жҚўдёҠзҡ„ж»һеҗҺгҖӮеҪ“еҜ№ж–№иҝ…йҖҹиҝҳеҮ»пјҢз”ҡиҮіж”№еҸҳиҠӮеҘҸж—¶пјҢ他们еҫҖеҫҖеӣ дёәеҲҡеҲҡжүҚе®ҢжҲҗдёҖж¬ЎеҸ‘еҠӣпјҢиә«дҪ“иҝҳеңЁжғҜжҖ§дёӯпјҢжҲ–иҖ…йҮҚеҝғе°ҡжңӘе®Ңе…Ёи°ғж•ҙеҘҪпјҢе°ұд»“дҝғең°еҺ»еә”еҜ№дёӢдёҖдёӘзҗғпјҢеҜјиҮҙеҠЁдҪңеҸҳеҪўпјҢеҠӣйҮҸеӨұжҺ§гҖӮ

иҝҷз§ҚжӯЈеҸҚжүӢд№Ӣй—ҙзҡ„вҖңиҝҮжёЎвҖқеҠЁдҪңпјҢе®һйҷ…дёҠжҳҜдёҖз§Қиҝһз»ӯжҖ§зҡ„жҠҖжңҜз»„еҗҲпјҢе®ғиҰҒжұӮйҖүжүӢеңЁе®ҢжҲҗдёҖж¬ЎеҮ»зҗғзҡ„еӨ§и„‘е·Із»ҸејҖе§Ӣйў„еҲӨеҜ№жүӢзҡ„еӣһзҗғзәҝи·ҜпјҢ并жҸҗеүҚеҒҡеҮәиә«дҪ“йҮҚеҝғзҡ„移еҠЁе’ҢзҗғжӢҚзҡ„и°ғж•ҙгҖӮи®ёеӨҡдёҡдҪҷйҖүжүӢеҫҖеҫҖеҸӘдё“жіЁдәҺе®ҢжҲҗзңјеүҚзҡ„иҝҷдёҖж¬ЎеҮ»зҗғпјҢдёҖж—ҰеҮ»зҗғеҫ—еҲҶпјҢдҫҝдјҡжңүдёҖдёқзҡ„жқҫжҮҲпјҢжҲ–иҖ…еӣ дёәеҸ‘еҠӣиҝҮзҢӣпјҢеҜјиҮҙиә«дҪ“зҡ„иҝһиҙҜжҖ§иў«з ҙеқҸгҖӮиҝҷз§ҚвҖңзӮ№вҖқзҡ„ж„ҸиҜҶејәдәҺвҖңзәҝвҖқзҡ„ж„ҸиҜҶпјҢдҪҝеҫ—他们йҡҫд»ҘеҪўжҲҗжөҒз•…зҡ„ж”»йҳІиҪ¬жҚўпјҢжӯЈеҸҚжүӢд№Ӣй—ҙзҡ„иЎ”жҺҘиҮӘ然е°ұжҲҗдёәдәҶзҹӯжқҝгҖӮ

вҖңжңүж—¶еҖҷпјҢе°ұжҳҜйӮЈдёӘжӢҚеӯҗжІЎжӢҝзЁіпјҢжҲ–иҖ…ж„ҹи§үиә«дҪ“иў«вҖҳжӢҪвҖҷдҪҸдәҶпјҢеҜ№ж–№дёӢдёҖжқҝе°ұиҝҮжқҘдәҶпјҢж №жң¬жқҘдёҚеҸҠеҸ‘еҠӣгҖӮвҖқдёҖдҪҚеңЁжҜ”иөӣдёӯеӣ иЎ”жҺҘдёҚз•…иҖҢдёўеҲҶзҡ„йҖүжүӢиөӣеҗҺж— еҘҲең°иҜҙйҒ“гҖӮиҝҷз§ҚвҖңжқҘдёҚеҸҠвҖқзҡ„ж„ҹеҸ—пјҢжӯЈжҳҜжҲҳжңҜиЎ”жҺҘдёҚжөҒз•…жңҖзӣҙи§Ӯзҡ„дҪ“зҺ°гҖӮе®ғдёҚжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„жҠҖжңҜеҠЁдҪңзјәеӨұпјҢиҖҢжҳҜеҜ№жҜ”иөӣж•ҙдҪ“иҠӮеҘҸдёҺиҮӘиә«иә«дҪ“еҸҚеә”зҡ„жҠҠжҸЎеҮәзҺ°дәҶеҒҸе·®гҖӮ

еҸ‘еҠӣж–№ејҸзҡ„зҹӣзӣҫ

жӯЈжүӢдёҺеҸҚжүӢпјҢеңЁеҫҲеӨҡиҝҗеҠЁдёӯпјҢе…¶еҸ‘еҠӣеҺҹзҗҶе’Ңиә«дҪ“еҚҸи°ғж–№ејҸжҳҜеӯҳеңЁжҳҫи‘—е·®ејӮзҡ„гҖӮдёҡдҪҷйҖүжүӢеңЁи®ӯз»ғдёӯпјҢеҫҖеҫҖжӣҙе®№жҳ“е°ҶзІҫеҠӣйӣҶдёӯеңЁжҹҗдёҖйЎ№жҠҖжңҜзҡ„жү“зЈЁдёҠпјҢдҫӢеҰӮпјҢеӣ дёәи§үеҫ—жӯЈжүӢзҲҶеҸ‘еҠӣжӣҙејәпјҢе°ұжҠ•е…ҘжӣҙеӨҡж—¶й—ҙеҺ»ејәеҢ–жӯЈжүӢеҠӣйҮҸпјӣжҲ–иҖ…еӣ дёәеҸҚжүӢеҮ»зҗғжӣҙжҳ“дёҠжүӢпјҢдҫҝиҝҮеәҰдҫқиө–еҸҚжүӢзҡ„зЁіе®ҡжҖ§гҖӮиҝҷз§ҚвҖңеҒҸ科вҖқејҸзҡ„и®ӯз»ғпјҢеҜјиҮҙдәҶжӯЈеҸҚжүӢеҸ‘еҠӣжЁЎејҸзҡ„вҖңеүІиЈӮвҖқгҖӮ

еҪ“жҜ”иөӣйңҖиҰҒйў‘з№Ғең°еңЁжӯЈеҸҚжүӢд№Ӣй—ҙеҲҮжҚўж—¶пјҢиҝҷз§ҚеҸ‘еҠӣжЁЎејҸзҡ„зҹӣзӣҫе°ұжҡҙйңІж— йҒ—гҖӮйҖүжүӢеҸҜиғҪеңЁжү“еҮәејәжңүеҠӣзҡ„жӯЈжүӢзҗғеҗҺпјҢиә«дҪ“д№ жғҜжҖ§ең°дҝқжҢҒдәҶйӮЈз§ҚеҸ‘еҠӣе§ҝжҖҒпјҢеҪ“йңҖиҰҒиҝ…йҖҹиҪ¬дёәеҸҚжүӢж—¶пјҢж—§зҡ„еҸ‘еҠӣжғҜжҖ§иҝҳеңЁе№Іжү°пјҢж–°зҡ„еҸ‘еҠӣеҠЁдҪңеҸҲжІЎжңүеҸҠж—¶и·ҹдёҠпјҢеҜјиҮҙеҸҚжүӢеҮ»зҗғиҪҜејұж— еҠӣпјҢжҲ–иҖ…еҠЁдҪңжүӯжӣІпјҢйҡҫд»ҘиҫҫеҲ°йў„жңҹзҡ„ж•ҲжһңгҖӮеҸҚд№ӢдәҰ然пјҢејәеӨ§зҡ„еҸҚжүӢеҸ‘еҠӣд№ӢеҗҺпјҢжӯЈжүӢзҡ„еӣһдҪҚе’ҢеҸ‘еҠӣд№ҹдјҡеҸ—еҲ°еҪұе“ҚгҖӮ

вҖңжҲ‘жҖ»и§үеҫ—пјҢжӯЈжүӢжү“е®Ңд№ӢеҗҺпјҢжүӢдёҠзҡ„вҖҳеҠІе„ҝвҖҷиҝҳжІЎзј“иҝҮжқҘпјҢеҸҚжүӢе°ұиҝҮеҺ»дәҶпјҢжӢҚеӯҗз”©дёҚејҖпјҢеҠӣйҮҸд№ҹеҮәдёҚжқҘгҖӮвҖқеҸҰдёҖдҪҚйҖүжүӢеҲҶдә«йҒ“гҖӮиҝҷз§ҚвҖңеҠІе„ҝжІЎзј“иҝҮжқҘвҖқзҡ„ж„ҹеҸ—пјҢ并йқһжҳҜдҪ“иғҪй—®йўҳпјҢиҖҢжҳҜиә«дҪ“еңЁдёҚеҗҢеҸ‘еҠӣжЁЎејҸд№Ӣй—ҙиҪ¬жҚўж—¶пјҢиӮҢиӮүи®°еҝҶе’ҢеҚҸи°ғжҖ§зҡ„дёҚеҢ№й…ҚгҖӮиҝҷе°ұеғҸдёҖдёӘдәәд№ жғҜз”ЁеҸіжүӢеҶҷеӯ—пјҢзӘҒ然иҰҒд»–з”Ёе·ҰжүӢеҶҷпјҢеҚідҪҝд»–зҹҘйҒ“жҖҺд№ҲеҒҡпјҢдҪҶеҠЁдҪңзҡ„жөҒз•…еәҰе’ҢеҠӣйҮҸж„ҹйғҪдјҡеӨ§жү“жҠҳжүЈгҖӮ

жӯҘ法移еҠЁзҡ„ж»һеҗҺ

дёҖйЎ№иҝҗеҠЁиғҪеҗҰжөҒз•…ең°иҝӣиЎҢжӯЈеҸҚжүӢиҪ¬жҚўпјҢе…¶ж ёеҝғеҹәзЎҖеңЁдәҺжӯҘжі•зҡ„移еҠЁгҖӮеҰӮжһңжӯҘжі•дёҚеҲ°дҪҚпјҢеҚідҫҝжҠҖжңҜеҠЁдҪңеҶҚж ҮеҮҶпјҢд№ҹйҡҫд»ҘеҪўжҲҗжңүж•Ҳзҡ„ж”»йҳІиЎ”жҺҘгҖӮи®ёеӨҡдёҡдҪҷйҖүжүӢпјҢе°Өе…¶жҳҜеңЁдёҡдҪҷйҳ¶ж®өпјҢ他们еҜ№жӯҘжі•зҡ„йҮҚи§ҶзЁӢеәҰеҫҖеҫҖдҪҺдәҺжҠҖжңҜжң¬иә«гҖӮ他们еҸҜиғҪдјҡиҠұиҙ№еӨ§йҮҸж—¶й—ҙз»ғд№ жҢҘжӢҚеҠЁдҪңпјҢеҚҙеҝҪз•ҘдәҶиә«дҪ“зҡ„移еҠЁй…ҚеҗҲгҖӮз»“жһңе°ұжҳҜпјҢеҪ“зҗғиў«еҜ№ж–№жү“еҲ°иҮӘе·ұзҡ„еҸҚжүӢдҪҚж—¶пјҢ他们еҸҜиғҪиҝҳеңЁеҺҹең°зҠ№иұ«пјҢжҲ–иҖ…йңҖиҰҒеӨ§е№…еәҰең°и°ғж•ҙиә«дҪ“йҮҚеҝғпјҢжүҚеӢүејәеӨҹеҲ°зҗғпјҢиҖҢжӯӨж—¶пјҢе·Із»Ҹй”ҷеӨұдәҶжңҖдҪізҡ„еҮ»зҗғж—¶жңәе’ҢеҸ‘еҠӣи§’еәҰгҖӮ

вҖңжҲ‘жҖ»жҳҜи§үеҫ—пјҢзҗғжІЎжңүвҖҳе–ӮвҖҷеҲ°жҲ‘иҲ’жңҚзҡ„зӮ№дёҠгҖӮвҖқиҝҷжҳҜеҫҲеӨҡдёҡдҪҷйҖүжүӢеёёжҢӮеңЁеҳҙиҫ№зҡ„иҜқгҖӮиҝҷдёӘвҖңиҲ’жңҚзҡ„зӮ№вҖқпјҢе…¶е®һеҫҲеӨ§зЁӢеәҰдёҠеҸ–еҶідәҺжӯҘжі•зҡ„移еҠЁгҖӮдёҖдёӘзҒөжҙ»зҡ„жӯҘжі•пјҢиғҪеӨҹеё®еҠ©йҖүжүӢжҸҗеүҚйў„еҲӨзҗғзҡ„иҗҪзӮ№пјҢиҝ…йҖҹең°з§»еҠЁеҲ°жңҖдҪізҡ„еҮ»зҗғдҪҚзҪ®пјҢ并иғҪдҝқжҢҒиә«дҪ“зҡ„е№іиЎЎе’ҢйҮҚеҝғзҡ„зЁіе®ҡгҖӮиҝҷж ·пјҢж— и®әжӯЈжүӢиҝҳжҳҜеҸҚжүӢпјҢйғҪиғҪд»ҘжңҖз»ҸжөҺгҖҒжңҖжңүж•Ҳзҡ„ж–№ејҸе®ҢжҲҗеҮ»зҗғгҖӮиҖҢдёҖж—ҰжӯҘжі•ж»һеҗҺпјҢе°ұе®№жҳ“еҮәзҺ°еҮ»зҗғзӮ№иҝҮиҝңгҖҒиә«дҪ“йҮҚеҝғдёҚзЁігҖҒеҠӣйҮҸж— жі•дј йҖ’зӯүй—®йўҳпјҢиҮӘ然еҜјиҮҙжӯЈеҸҚжүӢиҝҮжёЎзҡ„дёҚзЁіе®ҡгҖӮ

米兰,米兰体育,米兰·(milan),milan.comвҖңжңүж—¶еҖҷпјҢжҲ‘жҳҺжҳҺзңӢеҲ°дәҶзҗғеҫҖйӮЈиҫ№йЈһпјҢдҪҶе°ұжҳҜи·‘дёҚеҲ°йӮЈдёӘзӮ№пјҢеҸӘиғҪдјёй•ҝиғіиҶҠеҺ»еӨҹпјҢйӮЈж ·жү“еҮәеҺ»зҡ„зҗғпјҢеҠӣйҮҸе’Ңж–№еҗ‘йғҪжҺ§еҲ¶дёҚеҘҪгҖӮвҖқиҝҷж ·зҡ„жҠұжҖЁпјҢ并йқһжҳҜжҠҖжңҜдёҠзҡ„ж— иғҪпјҢиҖҢжҳҜеҹәзЎҖжҖ§зҡ„жӯҘ法移еҠЁеҮәзҺ°дәҶвҖң瓶йўҲвҖқгҖӮе®ғеғҸдёҖжқЎй“ҫжқЎдёҠзҡ„и–„ејұзҺҜиҠӮпјҢзӣҙжҺҘеҪұе“ҚдәҶж•ҙдёӘжҠҖжңҜеҠЁдҪңзҡ„жөҒз•…жҖ§е’Ңжңүж•ҲжҖ§пјҢжӯЈеҸҚжүӢд№Ӣй—ҙзҡ„иҪ¬жҚўпјҢд№ҹе°ұжҲҗдәҶвҖңдёҚеҸҜиғҪе®ҢжҲҗзҡ„д»»еҠЎвҖқгҖӮ

еҝғзҗҶйў„жңҹзҡ„еҒҸе·®

йҷӨдәҶжҠҖжңҜе’Ңиә«дҪ“дёҠзҡ„еҺҹеӣ пјҢеҝғзҗҶеӣ зҙ еңЁжӯЈеҸҚжүӢиҝҮжёЎзҡ„дёҚзЁіе®ҡдёӯд№ҹжү®жј”зқҖиҮіе…ійҮҚиҰҒзҡ„и§’иүІгҖӮдёҡдҪҷйҖүжүӢеҫҖеҫҖе®№жҳ“еҸ—еҲ°жҜ”иөӣз»“жһңе’ҢеҜ№жүӢиЎЁзҺ°зҡ„еҪұе“ҚгҖӮеҪ“дёҖж¬ЎејәжңүеҠӣзҡ„жӯЈжүӢиҝӣж”»еҫ—еҲҶеҗҺпјҢ他们еҸҜиғҪдјҡеӣ дёәдёҖзһ¬й—ҙзҡ„е…ҙеҘӢиҖҢж”ҫжқҫиӯҰжғ•пјҢжҲ–иҖ…еңЁеҝғйҮҢйў„жңҹеҜ№жүӢдјҡд»Ҙжҹҗз§Қж–№ејҸеӣһзҗғпјҢдҪҶе®һйҷ…жғ…еҶөеҚҙ并йқһеҰӮжӯӨпјҢд»ҺиҖҢжү“д№ұдәҶиҮӘе·ұзҡ„иҠӮеҘҸгҖӮ

еҸҚд№ӢпјҢеҰӮжһңдёҖж¬ЎжӯЈжүӢиҝӣж”»еӨұиҜҜпјҢжҲ–иҖ…иў«еҜ№жүӢиҝһз»ӯеҫ—еҲҶпјҢйҖүжүӢеҸҜиғҪдјҡдә§з”ҹз„Ұиҷ‘гҖҒжІ®дё§зҡ„жғ…з»ӘгҖӮиҝҷз§Қиҙҹйқўжғ…з»ӘдјҡзӣҙжҺҘеҪұе“ҚеҲ°жҺҘдёӢжқҘзҡ„еҲӨж–ӯе’ҢеҠЁдҪңгҖӮдҫӢеҰӮпјҢеңЁе°қиҜ•еҸҚжүӢж•‘зҗғж—¶пјҢеӣ дёәжӢ…еҝғеҶҚж¬ЎеӨұиҜҜпјҢеҠЁдҪңеҸҜиғҪдјҡеҸҳеҫ—з•ҸжүӢз•Ҹи„ҡпјҢеҠӣйҮҸдёҚи¶іпјӣжҲ–иҖ…еӣ дёәжҖҘдәҺжүіеӣһдёҖеҲҶпјҢеҠЁдҪңдјҡжҳҫеҫ—д»“дҝғиҖҢеҸҳеҪўгҖӮиҝҷз§ҚеҝғзҗҶдёҠзҡ„вҖңеҢ…иўұвҖқпјҢдҪҝеҫ—йҖүжүӢеңЁжҠҖжңҜиҪ¬жҚўж—¶пјҢж— жі•дҝқжҢҒе№ійқҷе’Ңдё“жіЁпјҢжӯЈеҸҚжүӢд№Ӣй—ҙзҡ„зЁіе®ҡиЎ”жҺҘпјҢд№ҹе°ұж— д»Һи°Ҳиө·гҖӮ

вҖңжңүж—¶еҖҷпјҢжҳҺжҳҺзҹҘйҒ“иҰҒеҸҳзәҝпјҢдҪҶи„‘еӯҗйҮҢе°ұжҳҜвҖҳеҚЎвҖҷдәҶдёҖдёӢпјҢжғізқҖдёҠдёҖжқҝжІЎжү“еҘҪпјҢдёӢдёҖжқҝе°ұж…ҢдәҶгҖӮвҖқиҝҷз§ҚвҖңеҚЎдҪҸвҖқзҡ„ж„ҹи§үпјҢжҳҜеҝғзҗҶйў„жңҹеҒҸе·®зҡ„е…ёеһӢиЎЁзҺ°гҖӮйҖүжүӢжІЎжңүиғҪеӨҹеҸҠж—¶и°ғж•ҙеҘҪеҝғжҖҒпјҢи®©жғ…з»ӘжҲҗдёәе№Іжү°еӣ зҙ пјҢиҖҢдёҚжҳҜжҲҗдёәй©ұеҠЁеҠӣйҮҸгҖӮиҝҷз§ҚеҝғзҗҶдёҠзҡ„дёҚзЁіе®ҡпјҢдјҡзӣҙжҺҘжҳ е°„еҲ°жҠҖжңҜеҠЁдҪңдёҠпјҢи®©жң¬еә”жөҒз•…зҡ„жӯЈеҸҚжүӢиҪ¬жҚўпјҢеҸҳеҫ—зЈ•зЈ•з»Ҡз»ҠгҖӮ

жҖ»з»“пјҡдёҡдҪҷйҖүжүӢжӯЈеҸҚжүӢиҝҮжёЎзҡ„дёҚзЁіе®ҡпјҢ并йқһеҚ•дёҖеӣ зҙ жүҖиҮҙпјҢиҖҢжҳҜжҠҖжңҜгҖҒиә«дҪ“гҖҒеҝғзҗҶеӨҡж–№йқўеӣ зҙ дәӨз»ҮдҪңз”Ёзҡ„з»“жһңгҖӮе®ғеғҸдёҖдёӘйҡҗи—ҸеңЁзңӢдјјзІҫж№ӣжҠҖжңҜдёӢзҡ„вҖңйҖҡз—…вҖқпјҢжӮ„жӮ„ең°еҗһеҷ¬зқҖйҖүжүӢзҡ„еҫ—еҲҶжңәдјҡпјҢеҲ¶зәҰзқҖ他们жҠҖиүәзҡ„иҝӣдёҖжӯҘжҸҗеҚҮгҖӮд»ҺжҲҳжңҜиЎ”жҺҘзҡ„зҹӯжқҝпјҢеҲ°еҸ‘еҠӣж–№ејҸзҡ„зҹӣзӣҫпјҢеҶҚеҲ°жӯҘ法移еҠЁзҡ„ж»һеҗҺпјҢд»ҘеҸҠеҝғзҗҶйў„жңҹзҡ„еҒҸе·®пјҢжҜҸдёҖдёӘзҺҜиҠӮйғҪеҸҜиғҪжҲҗдёәвҖңеј•зҲҶзӮ№вҖқпјҢи®©еҺҹжң¬жөҒз•…зҡ„жҠҖжңҜй“ҫжқЎж–ӯиЈӮпјҢе°ҶйҖүжүӢеёҰе…Ҙиў«еҠЁгҖӮиҝҷж—ўжҳҜеҜ№йҖүжүӢжҠҖжңҜеҹәжң¬еҠҹзҡ„иҖғйӘҢпјҢд№ҹжҳҜеҜ№е…¶жҜ”иөӣз»ҸйӘҢе’ҢеҝғзҗҶзҙ иҙЁзҡ„зЈЁз әгҖӮ

еӣ жӯӨпјҢиҰҒзңҹжӯЈе…ӢжңҚиҝҷдёҖвҖңйҖҡз—…вҖқпјҢйңҖиҰҒзҡ„дёҚд»…д»…жҳҜж—ҘеӨҚдёҖж—ҘжһҜзҮҘзҡ„жҠҖжңҜжү“зЈЁпјҢжӣҙйңҖиҰҒзҡ„жҳҜеҜ№жҜ”иөӣе…ЁеұҖзҡ„зҗҶи§ЈпјҢеҜ№иҮӘиә«иә«дҪ“еҸҚеә”зҡ„жҙһеҜҹпјҢд»ҘеҸҠеҜ№еҝғзҗҶзҠ¶жҖҒзҡ„жңүж•Ҳи°ғжҺ§гҖӮжҜҸдёҖж¬Ўзҡ„еӨұиҜҜпјҢжҜҸдёҖж¬Ўзҡ„иҝҮжёЎдёҚз•…пјҢйғҪеә”жҲҗдёәдёҖж¬Ўе®қиҙөзҡ„еӯҰд№ жңәдјҡпјҢдҝғдҪҝйҖүжүӢеҺ»е®Ўи§Ҷе’Ңи°ғж•ҙпјҢжңҖз»Ҳе°ҶдёҖдёӘдёӘвҖңзӮ№вҖқиҝһжҲҗжөҒз•…зҡ„вҖңзәҝвҖқпјҢи®©жӯЈеҸҚжүӢд№Ӣй—ҙзҡ„иҪ¬жҚўпјҢдёҚеҶҚжҳҜйҡңзўҚпјҢиҖҢжҳҜйҖҡеҫҖиғңеҲ©зҡ„еқҡе®һжЎҘжўҒгҖӮ